幼儿园的学子们,由于年龄的特质,常常在嬉戏玩耍中与同龄人产生争执。身为肩负重任的教师,我们该如何进行有效的引导呢?

在幼儿园的集体活动中,孩子们间的矛盾现象颇为普遍:他们可能会因争夺一块小积木的临时使用权而发生争执,可能会因他人无意或有意的碰撞而进行反击,可能会因谁去帮老师发铅笔而争得面红耳赤,甚至可能因为讨论地球超人与战神金刚谁更厉害而引发激烈的争斗......

孩子们在处理矛盾时往往采取各不相同的策略,这主要是因为他们往往以自我为中心,缺乏对自己行为负责的认识,同时也不擅长运用恰当的手段来应对与同伴间的争执,因此他们很容易陷入以下这些常见的“误区”。

拿“对不起”当万能钥匙

豆豆在建构区不慎碰倒了小伙伴精心搭建的积木房子,他立刻且响亮地表达歉意,随即转身投入到自己的搭建乐趣中。面对小伙伴那愤怒的神情,豆豆毫不示弱地回应道:“我已经诚恳地道歉了,你应该宽容我!”他似乎认为,一句简单的“对不起”就能化解所有的纷争。

将“告诉老师”当做口头禅

果果现已步入大班,每当与玩伴发生争执,他便大声宣称:“我要去找老师。”期盼老师能协助对他进行惩戒。时间一长,小伙伴们纷纷疏远了他。一项研究发现,在解决矛盾的过程中,“告状”成为幼儿最常采用的策略,每当同伴间出现矛盾,他们便依赖老师的介入。

“拼拳头”成为小霸王

这类孩子在与他人发生争执时,常常倾向于采取攻击性的行为来应对。比如,当他们在排队做操时,多多擅自占据了来来的位置,来来便指出:“你站错了地方,这里是我的位置。”而多多则蛮横地反驳:“这里并没有写着你的名字,为何要说是你的?你有能力就把我推开。”他一边说着,一边向来来挥动拳头,多多常常不自觉地发起攻击,这使得他成为了孩子们畏惧的对象,同时也让他们纷纷避而远之。

心理学家指出,冲突不仅有助于提升个体的认知和适应能力,还能增强其与他人协作的技能。在社会化进程中,孩子的社交范围不断拓宽,他们对人际关系的关注点也从亲子关系逐步转向同伴关系。

在幼儿园环境中,孩子们之间的争执虽会扰乱教学节奏和游戏秩序,给教师带来额外的工作压力,然而,这种冲突却也是他们在集体生活中学习人际交往、掌握待人接物技巧的重要途径。面对孩子间的争执,教师应给予足够的关注和重视,并运用恰当的策略来妥善解决这些冲突。

那么,老师该如何去化解孩子间的小冲突呢?

1、让孩子懂得道歉的道理

当孩子们之间出现争执时,老师教导的不仅仅是简单地说声“对不起”,更要引导他们领悟道歉所蕴含的深刻道理和内涵,通过冲突事件来推动孩子们道德素养的提升。

孩子之所以难以妥善处理矛盾,主要在于他们尚未形成明确的是非标准。因此,教师应把握当下发生的矛盾,细心地向学生指出其不当行为的具体所在,并指导他们如何采取恰当的行动。同时,教师还可以鼓励学生通过阅读或观察他人行为,学会进行是非的判断与交流,分享自己如何避免重蹈覆辙的经验。

2、正确引导“爱告状”的孩子

那些喜欢打小报告的学生往往更受老师青睐,他们这么做,一方面是想让对方遭受老师的责罚,损害其在老师心中的形象;另一方面则是为了吸引老师的关注,寻求老师的关爱。针对孩子们这样的心理特征,老师应当做到公正无私,平等对待每一位学生,同时还要指导他们如何正确地展示自己。若对孩子言说:“教师更偏爱那些能发现他人优点、常面带微笑的孩子,而非那些只关注他人不足的人。”

3、让孩子为自己的行为负责

教师不应因孩子年幼而忽视其过错,误以为无需追究,从而纵容他们的不当行为,而应当教育孩子们对自己的错误负责。

责任感是构成心理健康的关键因素,它不仅是孩子们心理素质中的重要组成部分,也是塑造他们个性与社会素养的关键所在,同时它也在很大程度上影响着他们的学习进程与成长发展。

培养责任感应从日常琐事做起,教师应做到奖惩有度,对于乐于助人的学生,应当及时给予赞扬与激励;至于那些推倒同学的行为,教师同样需要及时进行批评与惩戒,并确保学生认识到这种行为可能带来的严重后果。

4、增强孩子自己解决冲突的能力

幼儿园为孩子提供了与同伴互动的平台,教师无需在孩子发生争执时立刻介入,平息纷争,代为解决矛盾,这样的做法不利于孩子交往能力的提升。教师应当敢于放手,并激励孩子们自行解决冲突,让他们在解决问题的过程中,无论是成功还是失败,都能积累宝贵的社交经验。

除此之外,教师可以精心策划各类教育活动,通过模拟孩子日常生活中常遇到的矛盾冲突场景,引导他们观看并展开讨论。孩子们需思考这些冲突产生的原因,以及如何妥善解决。同时,教师还可以抓住现实生活中的冲突事件,进行即兴教育。此类活动不仅能够激发孩子们的自我反省和自我评价能力,还有助于提升他们的道德素养。

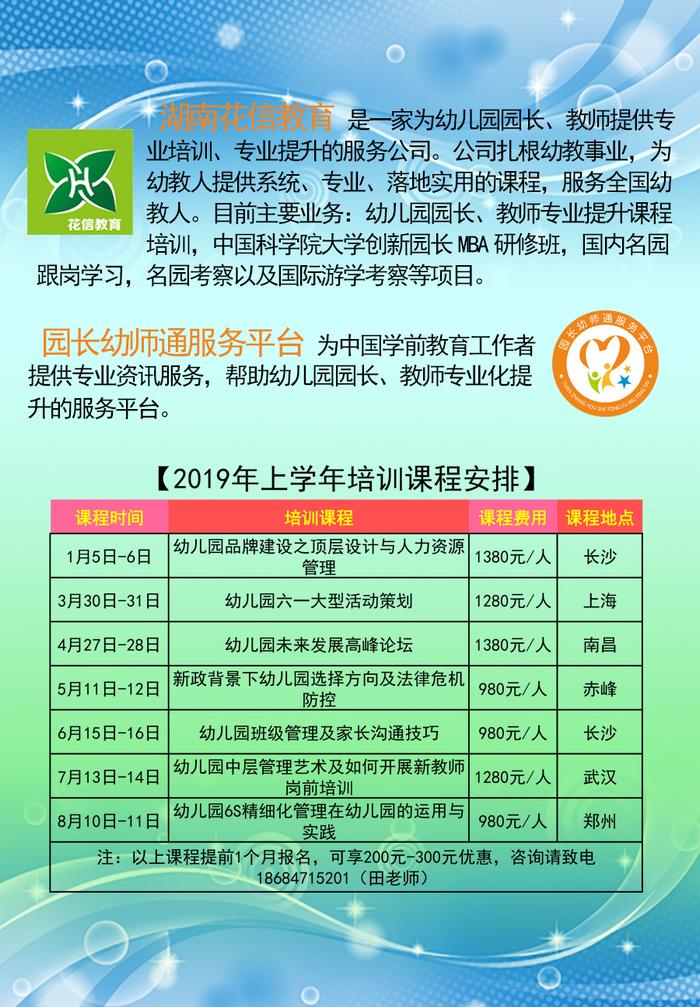

2019年上学年课程安排

还木有评论哦,快来抢沙发吧~