纽约大都会球场烟花绚烂过后,为期一个多月的首届国际足联俱乐部世界杯(通称“世俱杯”)圆满结束。国际足联主席因凡蒂诺公开发言,称此次赛事取得了辉煌成就,这标志着俱乐部足球“黄金时代”的正式到来。尽管外界对于新版世俱杯的评价褒贬参半,但其改革趋势已然不可逆转。

国际足联的掌门人因凡蒂诺出席了世俱杯的抽签活动,这一幕被记录在资料图中。新华社的摄影师吴晓凌负责了此次拍摄。

中国俱乐部未能参加首届新版世俱杯,而中国球迷对于世俱杯的观赛热情,并未达到对世界杯的水平。目前正处在低谷中的我国职业联赛,与国际足联新推出的这一赛事,在距离上似乎显得较为遥远。

然而,国际足球改革的浪潮滚滚向前,让人难以独善其身。对于我国足球来说,一系列亟待解决的问题正迎面而来:我们俱乐部与世俱杯的舞台之间还有多长的距离?我们应如何加快与国际足球的步伐?未来我们是否应该主动申请举办世俱杯等顶级赛事?

远,有多远?

中国足球并非与世俱杯舞台无缘已久。在2013年和2015年,广州恒大队(后更名为广州队)凭借亚冠冠军的头衔,两次参加了旧版世俱杯的角逐。然而,十年光阴荏苒,随着金元时代的落幕和球队的重组,往日的辉煌已成为今日的无奈叹息。

在女子足球界,武汉车谷江大女足在2025年5月成功夺得首届女足亚洲冠军联赛的冠军,因而获得了参与2028年首届国际足联女子足球俱乐部世界杯的资格。

5月24日,武汉车谷江大队的队员们齐聚一堂,在2024-2025赛季亚足联女足俱乐部冠军联赛的决赛颁奖盛典中,共同举杯欢庆。新华社的摄影师伍志尊记录下了这一激动人心的瞬间。

不过,女子足球俱乐部的比赛还处于初级阶段,与竞争激烈、早已进入白热化的男子足球相比,二者不可相提并论。若想在中国俱乐部在代表俱乐部最高竞技水平的男子足球世俱杯赛场上再次出现,恐怕还需经历一段相当漫长的等待。

根据比赛规则,世界俱乐部杯每四年举办一次,参赛队伍共计32支。在亚洲地区,共有4个参赛席位,这些席位将由该周期内亚洲冠军联赛的获胜者直接获得。若某支球队能够连续赢得冠军,那么剩余的席位将由该周期内亚冠积分排名最高的队伍依次填补。

这表明,亚洲俱乐部要想晋级世俱杯,仅有两条途径:要么夺得亚冠的冠军头衔,要么在亚冠联赛中保持稳定的表现,始终位于前列。对比之下,我国俱乐部在近五年的亚冠赛事中,最佳成绩不过是仅一次闯入八强,两者之间的差距显而易见。

与此同时,世俱杯创纪录的赛事奖金或许会进一步扩大亚洲俱乐部之间的实力差距,从而可能引发所谓的“马太效应”。

依据奖金分配规则,在四支亚洲参赛队伍中,成功晋级八强的利雅得新月将获得超过3400万美元(相当于约2.43亿元人民币)。即便是小组赛中三场皆负的浦和红钻和蔚山HD,各自也能收入955万美元(约合人民币6845万元)。这样的金额对于那些常年收入不足以覆盖支出、在生存边缘挣扎的中国超级联赛俱乐部来说,无疑是巨大的财富。

6月30日,利雅得新月足球队成功跻身世俱杯八强,球员们纷纷兴高采烈地庆祝胜利。新华社摄影记者吴晓凌现场捕捉了这一激动人心的瞬间。

豪强们率先尝到改革的甜头,凭借充足的资金不断壮大实力,而那些试图超越的追赶者们面临的挑战无疑会变得更加艰巨。中国俱乐部即将遭遇的,是一条日益加宽的财务和竞技差距。

显而易见,当前讨论中国球队进入世俱杯的时机,显得过于不切实际。中国职业联赛目前应当做的,是静下心来梳理和完善相关体制机制,明确一条努力追赶的发展道路。

变,怎么变?

尽管中国足球与世界俱乐部杯赛还有相当距离,然而,这场从顶层发起、覆盖全球的全面改革,其影响已经蔓延至足球领域的每一个缝隙。

为了配合世俱杯赛程的更新,亚足联决定自2023年度起对亚冠赛制进行改革,实行跨年赛制(即从8月开始,至次年5月结束),以期亚洲各支球队能够以最佳竞技状态参与比赛。这一调整带来了系列效应:沙特足球联赛迅速作出响应,其旗下的利雅得新月队在本次世俱杯中脱颖而出,成为亚洲代表队的佼佼者;日本J联赛已明确计划在2026年实现赛制的跨年转换;韩国K联赛也将这一改革纳入了其未来规划之中。

图为亚足联新标识

另一显著特征为外援政策的放宽。自2024-2025赛季开始,亚足联决定取消旗下赛事对外援名额的限制。秘书长温莎·约翰明确表示,此举旨在增强亚洲球队在国际舞台上的竞争力。目前,沙特和日本联赛已经大幅放宽了外援政策,而东南亚多国在注册外援名额方面也已增加到10人以上。

中超依旧坚持采用自然年度赛制,即从年初开始至年末结束,同时对外援上场人数设有上限,最多不得超过5人。这种做法背后有其合理之处:我国地域广阔,南北气候悬殊,冬季部分区域无法进行比赛;采用跨年赛制可能会增加赛事成本,并对观赛体验造成影响;而放宽外援政策或压缩本土球员的出场机会,甚至可能引发俱乐部之间的恶性竞争。

形势紧迫,若我国足球持续停滞不前,恐怕会陷入闭关自守的困境。采用跨年赛制有助于与国际足球接轨,便于球员出国深造;同时,引进外援也能有效提高联赛的整体竞技水准。

在我国足球职业联赛联合组织(以下简称中足联)正式建立之际,相关人员务必认真对待这些新情况。中足联应当积极履行其专业委员会的职责,对赛事安排、外援政策等核心问题进行细致的分析与切实的调整。

中国足球职业联赛联合会的首届理事会成员与监事们于会议结束后共同留下了纪念合影,这一时刻定格于1月23日,并由新华社记者陶希夷进行了拍摄。

借鉴他人的经验,能够帮助完善自我。面对挑战,总会有比问题本身更多的解决方案。比如,位于亚洲北部的日本,他们通过在球场上方搭建顶棚、发放冬季补贴来克服寒冷的困扰;还有部分联赛采取了“引入更多亚洲外援”的权宜之计。这些措施无疑为中超联赛提供了宝贵的参考和启示。

坚守现状,人们总能找到众多借口。然而,若要寻求变革,仅需一股力量——那就是中国足球,它绝不能与全球足球发展趋势相背离。

办,何时办?

在因凡蒂诺的规划中,原计划于2021年由我国承办首届新版世俱杯赛事。遗憾的是,由于疫情的影响,赛事不得不推迟至2025年举行。同时,举办权也转交给了美国。

昔日为举办比赛而新建或升级的十个高规格专业足球场现已全部竣工。这些闲置的场地亟需通过高水平的赛事来唤醒活力,处于低谷期的中国足球同样热切期盼着顶级国际赛事的归来。

放眼全球,对于我国而言,那些既具有高商业价值又具备观赏性的国际足球盛事,主要包括男子和女子足球世界杯、世界俱乐部杯以及亚洲男子足球锦标赛。

观察未来足球赛事安排:2034年的男足世界杯将在沙特举行,根据大洲轮流举办的原则,我国申办世界杯至少要等到2042年。2031年和2035年的女足世界杯申办竞争激烈,但均未能将赛事安排在亚洲。此外,中国足协已经基本决定放弃申办2031年的男足亚洲杯。

在接下来的十年间,我国具备申请和举办顶级国际足球盛事的条件与机遇,然而,此类赛事仅限于2029年和2033年举办的世俱杯两届。

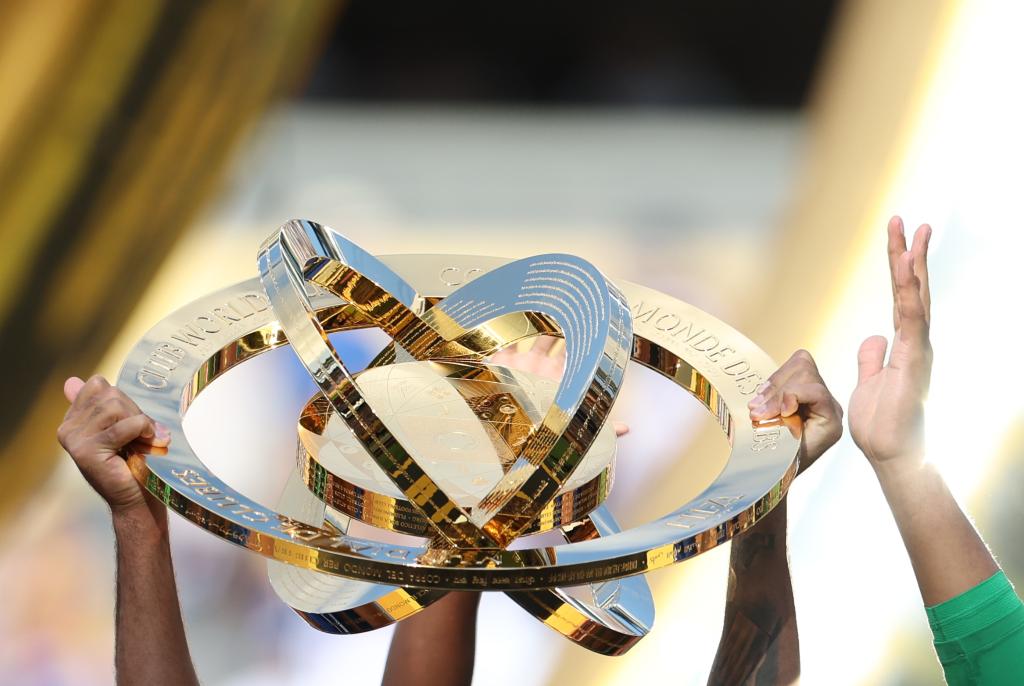

7月13日,切尔西足球队员们在颁奖典礼上高举世俱杯奖杯。新华社摄影记者李明拍摄。

作为主办方,竞技表现无疑是重要的评价标准。目前,我国男女足国家队的表现不尽如人意,申办高规格赛事确实存在担忧。然而,俱乐部层面的赛事竞争压力相对较低,这或许是一个更为理想的选择。此外,欧洲五大联赛在我国培养出的庞大球迷群体,完全有能力支撑赛事的关注度和商业价值。

球场基础设施建设已经完成,因此未来申办赛事时无需大规模的硬件投资。首届新版世俱杯实现了近21亿美元的收益(约合人民币150.5亿元),这一成绩单充分展示了其盈利的巨大潜力。举办此类赛事对于激发国内足球市场的活力、塑造足球文化的积极作用,也是显而易见的。

去年11月,在接受新华社记者的独家访谈中,因凡蒂诺明确指出,中国具备承办世界杯赛事的潜力和重要性,无论是男子足球还是女子足球世界杯,亦或是青年世界杯以及俱乐部世界杯,均可在我国举办。国际足联早已向我国伸出了友好的橄榄枝。

当然,申办与否仍存在不确定性,需由众多部门进行综合评估。然而,时间限制正日益紧迫——巴西、西班牙、卡塔尔、澳大利亚等国家已明确表示对举办2029年世俱杯的强烈意愿。

诸多不确定因素交织之下,一个明确的事实已然显现:中国足球的复兴之路,迫切需要国际顶级足球盛事的推动。展望未来十年,中国足球面临的抉择并不多,或许世俱杯将成为其中之一?

还木有评论哦,快来抢沙发吧~